Wayang, merupakan salah satu bentuk teater tradisional yang paling tua. Pada masa pemerintahan Raja Balitung, telah ada petunjuk adanya pertunjukan wayang, yaitu yang terdapat pada prasasti Balitung dengan tahun 907 Masehi, yang mewartakan bahwa pada saat itu telah dikenal adanya pertunjukan wayang.

Prasasti berupa lempengan tembaga dari Jawa Tengah; Royal Tropical Institute, Amsterdam, contoh prasasti ini dapat dilihat dalam lampiran buku Claire Holt Art in Indonesia: Continuities and Changes,1967 terjemahan Prof.Dr.Soedarsono(MSPI-2000-hal 431).

Tertulis sebagai berikut:

Dikeluarkan atas nama Raja Belitung teks ini mengenai desa Sangsang, yang ditandai sebagai sebuah tanah perdikan, yang pelaksanaannya ditujukan kepada dewa dari serambi di Dalinan. Lagi setelah menghias diri dengan cat serta bunga-bunga para peserta duduk di dalam tenda perayaan menghadap Sang Hyang Kudur. “Untuk keselamatan bangunan suci serta rakyat” pertunjukan (tontonan) disakilan. Sang Tangkil Hyang sang (mamidu), si Nalu melagukan (macarita) Bhima Kumara, serta menari (mangigal) sebagai Kicaka; si Jaluk melagukan Ramayana; si Mungmuk berakting (mamirus) serta melawak (mebanol), si Galigi mempertunjukkan Wayang (mawayang) bagi para Dewa, melagukan Bhimaya Kumara.

Pentingnya teks ini terletak pada indikasi yang jelas bahwa pada awal abad ke-10, episode-episode dari Mahabharata dan Ramayana dilagukan dalam peristiwa-peristiwa ritual. Bhimaya Kumara mungkin sebuah cerita yang berhubungan dengan Bima boleh jadi telah dipertunjukan sebagai sebuah teater bayangan (sekarang: wayang purwa). Dari mana asal-usul wayang, sampai saat ini masih dipersoalkan, karena kurangnya bukti-bukti yang mendukungnya. Ada yang meyakini bahwa wayang asli kebudayaan Jawa dengan mengatakan karena istilah-istilah yang digunakan dalam pewayangan banyak istilah bahasa Jawa.

Dr.G.A.J.Hazeu, dalam detertasinya Bijdrage tot de Kennis van het Javaansche Tooneel (Th 1897 di Leiden, Negeri Belanda) berkeyakinan bahwa pertunjukan wayang berasal dari kesenian asli Jawa. Hal ini dapat dilihat dari istilah-istilah yang digunakan banyak menggunakan bahasa Jawa misalnya, kelir, blencong, cempala, kepyak, wayang. Pada susunan rumah tradisional di Jawa, kita biasanya akan menemukan bagian-bagian ruangan: emper, pendhapa, omah mburi, gandhok senthong dan ruangan untuk pertujukan ringgit (pringgitan), dalam bahasa Jawa ringgit artinya wayang. Bagi orang Jawa dalam membangun rumahpun menyediakan tempat untuk pergelaran wayang. Dalam buku Over de Oorsprong van het Java-ansche Tooneel - Dr.W Rassers mengatakan bahwa, pertunjukan wayang di Jawa bukanlah ciptaan asli orang Jawa. Pertunjukan wayang di Jawa, merupakan tiruan dari apa yang sudah ada di India. Di India pun sudah ada pertunjukan bayang-bayang mirip dengan pertunjukan wayang di Jawa.

Dr.N.J. Krom sama pendapatnya dengan Dr. W. Rassers, yang mengatakan pertunjukan wayang di Jawa sama dengan apa yang ada di India Barat, oleh karena itu ia menduga bahwa wayang merupakan ciptaan Hindu dan Jawa. Ada pula peneliti dan penulis buku lainnya yang mengatakan bahwa wayang berasal dari India, bahkan ada pula yang mengatakan dari Cina. Dalam buku Chineesche Brauche und Spiele in Europa - Prof G. Schlegel menulis, bahwa dalam kebudayaan Cina kuno terdapat pergelaran semacam wayang.

Pada pemerintahan Kaizar Wu Ti, sekitar tahun 140 sebelum Masehi, ada pertunjukan bayang-bayang semacam wayang. Kemudian pertunjukan ini menyebar ke India, baru kemudian dari India dibawa ke Indonesia. Untuk memperkuat hal ini, dalam majalah Koloniale Studien, seorang penulis mengemukakan adanya persamaan kata antara bahasa Cina Wa-yaah (Hokian), Wo-yong (Kanton), Woying (Mandarin), artinya pertunjukan bayang-bayang, yang sama dengan wayang dalam bahasa Jawa.

Meskipun di Indonesia orang sering mengatakan bahwa wayang asli berasal dari Jawa/Indonesia, namun harus dijelaskan apa yang asli materi wayang atau wujud wayang dan bagaimana dengan cerita wayang. Pertanyaannya, mengapa pertunjukan wayang kulit, umumnya selalu mengambil cerita dari epos Ramayana dan Mahabharata? Dalam papernya Attempt at a historical outline of the shadow theatre Jacques Brunet, (Kuala Lumpur, 27-30 Agustus 1969), mengatakan, sulit untuk menyanggah atau menolak anggapan bahwa teater wayang yang terdapat di Asia Tenggara berasal dari India terutama tentang sumber cerita. Paper tersebut di atas mencoba untuk menjelaskan bahwa wayang mempunyai banyak kesamaan terdapat di daerah Asia terutama Asia Tenggara dengan diikat oleh cerita-cerita yang sama yang bersumber dari Ramayana dan Mahabharata dari India. Sejarah penyebaran wayang dari India ke Barat sampai ke Timur Tengah dan ke timur umumnya sampai ke Asia Tenggara.

Di Timur Tengah, disebut Karagheuz, di Thailand disebut Nang Yai & Nang Talun, di Cambodia disebut Nang Sbek & Nang Koloun. Dari Thailand ke Malaysia disebut Wayang Siam. Sedangkan yang langsung dari India ke Indonesia disebut Wayang Kulit Purwa. Dari Indonesia ke Malaysia disebut Wayang Jawa. Di Malaysia ada 2 jenis nama wayang, yaitu Wayang Jawa (berasal dari Jawa) dan Wayang Siam berasal dari Thailand.

Abad ke-4 orang-orang Hindu datang ke Indonesia, terutama para pedagangnya. Pada kesempatan tersebut orang-orang Hindu membawa ajarannya dengan Kitab Weda dan epos cerita maha besar India yaitu Mahabharata dan Ramayana dalam bahasa Sanskrit. Abad ke-9, bermunculan cerita dengan bahasa Jawa kuno dalam bentuk kakawin yang bersumber dari cerita Mahabharata atau Ramayana, yang telah diadaptasi kedalam cerita yang berbentuk kakawin tersebut, misalnya cerita-cerita seperti: Arjunawiwaha karangan Empu Kanwa, Bharatayuda karangan Empu Sedah dan Empu Panuluh, Kresnayana karangan Empu Triguna, Gatotkaca Sraya karangan Empu Panuluh dan lain-lainnya. Pada jamannya, semua cerita tersebut bersumber dari cerita Mahabharata, yang kemudian diadaptasi sesuai dengan sejarah pada jamannya dan juga disesuaikan dengan dongeng serta legenda dan cerita rakyat setempat. Dalam mengenal wayang, kita dapat mendekatinya dari segi sastra, karena cerita yang dihidangkan dalam wayang terutama wayang kulit umumnya selalu diambil dari epos Mahabharata atau Ramayana. Kedua cerita tersebut, apabila kita telusuri sumber ceritanya berasal dari India. Mahabharata bersumber dari karangan Viyasa, sedangkan Epos Ramayana karangan Valmiki.

Peta Penyebaran Cerita Wayang dari Cina

(Lihat: buku Traditional Drama And Music of Southeast Asia - Edited by M.Taib Osman, Terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. Th. 1974)

Hal ini diperkuat fakta bahwa cerita wayang yang terdapat di Asia terutama di Asia Tenggara yang umumnya menggunakan sumber cerita Ramayana dan Mahabharata dari India. Cerita-cerita yang biasa disajikan dalam wayang, sebenarnya merupakan adaptasi dari epos Ramayana dan Mahabharata yang disesuaikan dengan cerita rakyat atau dongeng setempat. Dalam sejarahnya pertunjukan wayang kulit selalu dikaitkan dengan suatu upacara, misalnya untuk keperluan upacara khitanan, bersih desa, menyingkirkan malapetaka dan bahaya. Hal tersebut sangat erat dengan kebiasaan dan adat-istiadat setempat.

Dalam menelusuri sejak kapan ada pertunjukan wayang di Jawa, dapat kita temukan berbagai prasasti pada jaman raja-raja Jawa, antara lain pada masa Raja Balitung. Namun tidak jelas apakah pertunjukan wayang tersebut seperti yang kita saksikan sekarang. Pada masa pemerintahan Raja Balitung, telah ada petunjuk adanya pertunjukan wayang. Hal ini juga ditemukan dalam sebuah kakawin Arjunawiwaha karya Empu Kanwa, pada jaman Raja Airlangga dalam abad ke-11. Oleh karenanya pertunjukan wayang dianggap kesenian tradisi yang cukup tua. Sedangkan bentuk wayang pada pertunjukan di jaman itu belum jelas tergambar bagaimana bentuknya. Pertunjukan teater tradisional pada umumnya digunakan untuk pendukung sarana upacara baik keagamaan ataupun adat-istiadat, tetapi pertunjukan wayang kulit dapat langsung menjadi ajang keperluan upacara tersebut. Ketika kita menonton wayang, kita langsung dapat menerka pertunjukan wayang tersebut untuk keperluan apa. Hal ini dapat dilihat langsung pada cerita yang dimainkan, apakah untuk keperluan menyambut panen atau untuk ngruwat dan pertunjukan itu sendiri merupakan suatu upacara.

Sumber : Buku Pedalangan untuk SMK, Penerbit Departemen Pendidikan Nasional

Jumat, 30 September 2011

WAYANG KULIT

WAYANG salah satu puncak seni budaya bangsa Indonesia yang paling menonjol di antara banyak karya budaya lainnya. Budaya wayang meliputi seni peran, seni suara, seni musik, seni tutur, seni sastra, seni lukis, seni pahat, dan juga seni perlambang. Budaya wayang, yang terus berkembang dari zaman ke zaman, juga merupakan media penerangan, dakwah, pendidikan, hiburan, pemahaman filsafat, serta hiburan.

Menurut penelitian para ahli sejarah kebudayaan, budaya wayang merupakan budaya asli Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Keberadaan wayang sudah berabad-abad sebelum agama Hindu masuk ke Pulau Jawa. Walaupun cerita wayang yang populer di masyarakat masa kini merupakan adaptasi dari karya sastra India, yaitu Ramayana dan Mahabarata. Kedua induk cerita itu dalam pewayangan banyak mengalami pengubahan dan penambahan untuk menyesuaikannya dengan falsafah asli Indonesia.

Penyesuaian konsep filsafat ini juga menyangkut pada pandangan filosofis masyarakat Jawa terhadap kedudukan para dewa dalam pewayangan. Para dewa dalam pewayangan bukan lagi merupakan sesuatu yang bebas dari salah, melainkan seperti juga makhluk Tuhan lainnya, kadang-kadang bertindak keliru, dan bisa jadi khilaf. Hadirnya tokoh panakawan dalam_ pewayangan sengaja diciptakan para budayawan Indonesia (tepatnya budayawan Jawa) untuk memperkuat konsep filsafat bahwa di dunia ini tidak ada makhluk yang benar-benar baik, dan yang benar-benar jahat. Setiap makhluk selalu menyandang unsur kebaikan dan kejahatan.

Dalam disertasinya berjudul Bijdrage tot de Kennis van het Javaansche Tooneel (1897), ahli sejarah kebudayaan Belanda Dr. GA.J. Hazeau menunjukkan keyakinannya bahwa wayang merupakan pertunjukan asli Jawa. Pengertian wayang dalam disertasi Dr. Hazeau itu adalah walulang inukir (kulit yang diukir) dan dilihat bayangannya pada kelir. Dengan demikian, wayang yang dimaksud tentunya adalah Wayang Kulit seperti yang kita kenal sekarang.

Asal Usul

Mengenai asal-usul wayang ini, di dunia ada dua pendapat. Pertama, pendapat bahwa wayang berasal dan lahir pertama kali di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Timur. Pendapat ini selain dianut dan dikemukakan oleh para peneliti dan ahli-ahli bangsa Indonesia, juga merupakan hasil penelitian sarjana-sarjana Barat. Di antara para sarjana Barat yang termasuk kelompok ini, adalah Hazeau, Brandes, Kats, Rentse, dan Kruyt.

Alasan mereka cukup kuat. Di antaranya, bahwa seni wayang masih amat erat kaitannya dengan keadaan sosiokultural dan religi bangsa Indonesia, khususnya orang Jawa. Panakawan, tokoh terpenting dalam pewayangan, yakni Semar, Gareng, Petruk, Bagong, hanya ada dalam pewayangan Indonesia, dan tidak di negara lain. Selain itu, nama dan istilah teknis pewayangan, semuanya berasal dari bahasa Jawa (Kuna), dan bukan bahasa lain.

Sementara itu, pendapat kedua menduga wayang berasal dari India, yang dibawa bersama dengan agama Hindu ke Indonesia. Mereka antara lain adalah Pischel, Hidding, Krom, Poensen, Goslings, dan Rassers. Sebagian besar kelompok kedua ini adalah sarjana Inggris, negeri Eropa yang pernah menjajah India.

Namun, sejak tahun 1950-an, buku-buku pewayangan seolah sudah sepakat bahwa wayang memang berasal dari Pulau Jawa, dan sama sekali tidak diimpor dari negara lain.

Budaya wayang diperkirakan sudah lahir di Indonesia setidaknya pada zaman pemerintahan Prabu Airlangga, raja Kahuripan (976 -1012), yakni ketika kerajaan di Jawa Timur itu sedang makmur-makmurnya. Karya sastra yang menjadi bahan cerita wayang sudah ditulis oleh para pujangga Indonesia, sejak abad X. Antara lain, naskah sastra Kitab Ramayana Kakawin berbahasa Jawa Kuna ditulis pada masa pemerintahan raja Dyah Balitung (989-910), yang merupakan gubahan dari Kitab Ramayana karangan pujangga India, Walmiki. Selanjutnya, para pujangga Jawa tidak lagi hanya menerjemahkan Ramayana dan Mahabarata ke bahasa Jawa Kuna, tetapi menggubahnya dan menceritakan kembali dengan memasukkan falsafah Jawa kedalamnya. Contohnya, karya Empu Kanwa Arjunawiwaha Kakawin, yang merupakan gubahan yang berinduk pada Kitab Mahabarata. Gubahan lain yang lebih nyata bedanya derigan cerita asli versi India, adalah Baratayuda Kakawin karya Empu Sedah dan Empu Panuluh. Karya agung ini dikerjakan pada masa pemerintahan Prabu Jayabaya, raja Kediri (1130 - 1160).

Wayang sebagai suatu pergelaran dan tontonan pun sudah dimulai ada sejak zaman pemerintahan raja Airlangga. Beberapa prasasti yang dibuat pada masa itu antara lain sudah menyebutkan kata-kata "mawayang" dan `aringgit' yang maksudnya adalah pertunjukan wayang.

Mengenai saat kelahiran budaya wayang, Ir. Sri Mulyono dalam bukunya Simbolisme dan Mistikisme dalam Wayang (1979), memperkirakan wayang sudah ada sejak zaman neolithikum, yakni kira-kira 1.500 tahun sebelum Masehi. Pendapatnya itu didasarkan atas tulisan Robert von Heine-Geldern Ph. D, Prehistoric Research in the Netherland Indie (1945) dan tulisan Prof. K.A.H. Hidding di Ensiklopedia Indonesia halaman 987.

Kata `wayang' diduga berasal dari kata `wewayangan', yang artinya bayangan. Dugaan ini sesuai dengan kenyataan pada pergelaran Wayang Kulit yang menggunakan kelir, secarik kain, sebagai pembatas antara dalang yang memainkan wayang, dan penonton di balik kelir itu. Penonton hanya menyaksikan gerakan-gerakan wayang melalui bayangan yang jatuh pada kelir. Pada masa itu pergelaran wayang hanya diiringi oleh seperangkat gamelan sederhana yang terdiri atas saron, todung (sejenis seruling), dan kemanak. Jenis gamelan lain dan pesinden pada masa itu diduga belum ada.

Untuk lebih menjawakan budaya wayang, sejak awal zaman Kerajaan Majapahit diperkenalkan cerita wayang lain yang tidak berinduk pada Kitab Ramayana dan Mahabarata. Sejak saat itulah ceritacerita Panji; yakni cerita tentang leluhur raja-raja Majapahit, mulai diperkenalkan sebagai salah satu bentuk wayang yang lain. Cerita Panji ini kemudian lebih banyak digunakan untuk pertunjukan Wayang Beber. Tradisi menjawakan cerita wayang juga diteruskan oleh beberapa ulama Islam, di antaranya oleh para Wali Sanga. Mereka mulai mewayangkan kisah para raja Majapahit, di antaranya cerita Damarwulan.

Masuknya agama Islam ke Indonesia sejak abad ke-15 juga memberi pengaruh besar pada budaya wayang, terutama pada konsep religi dari falsafah wayang itu. Pada awal abad ke-15, yakni zaman Kerajaan Demak, mulai digunakan lampu minyak berbentuk khusus yang disebut blencong pada pergelaran Wayang Kulit.

Sejak zaman Kartasura, penggubahan cerita wayang yang berinduk pada Ramayana dan mahabarata makin jauh dari aslinya. Sejak zaman itulah masyarakat penggemar wayang mengenal silsilah tokoh wayang, termasuk tokoh dewanya, yang berawal dari Nabi Adam. Sisilah itu terus berlanjut hingga sampai pada raja-raja di Pulau Jawa. Dan selanjutnya, mulai dikenal pula adanya cerita wayang pakem. yang sesuai standar cerita, dan cerita wayang carangan yang diluar garis standar. Selain itu masih ada lagi yang disebut lakon sempalan, yang sudah terlalu jauh keluar dari cerita pakem.

Memang, karena begitu kuatnya seni wayang berakar dalam budaya bangsa Indonesia, sehingga terjadilah beberapa kerancuan antara cerita wayang, legenda, dan sejarah. Jika orang India beranggapan bahwa kisah Mahabarata serta Ramayana benar-benar terjadi di negerinya, orang Jawa pun menganggap kisah pewayangan benar-benar pernah terjadi di pulau Jawa.

Dan di wilayah Kulonprogo sendiri wayang masih sangatlah diminati oleh semua kalangan. Bukan hanya oleh orang tua saja, tapi juga anak remaja bahkan anak kecil juga telah biasa melihat pertunjukan wayang. Disamping itu wayang juga biasa di gunakan dalam acara-acara tertentu di daerah kulonprogo ini, baik di wilayah kota Wates ataupun di daerah pelosok di Kulonprogo.

Ayo belajar nulis aksara Jawa

Sebagai orang Jawa ya sudah sepantasnya tho, kalo aku juga mempopulerkan cara menulis menggunakan huruf Jawa. Sebab berdasarkan penerawangan yang aku lakukan melalui primbon 6 huruf ternyata aksara Jawa ini telah diusulkan oleh Jason Glavy (orang Jepang) dengan nama Tjarakan ke Unicode, bahkan perusahaan Agfa Monotype juga telah membuat contoh font Javanese. Nah lho ...So, mosok aku sing orang jowo ora gelem membudayakannya ..

Inggih tho ..

Opo tho aksara Jawa itu ?Aksara jawa berbeda dengan huruf Latin yang kita gunakan sekarang ini untuk menulis. Aksara jawa terdiri dari :

1. Aksara Carakan

Aksara inti yang terdiri dari 20 suku kata ato biasa disebut Dentawiyanjana, yaitu :

ha, na, ca, ra, ka, da, ta, sa, wa, la, pa, dha, ja, ya, nya, ma, ga, ba, tha, nga ;

2. Aksara Pasangan

Bentuk mati (huruf) dari aksara inti, yaitu :

h, n, c, r, k, d, t, s, w, l,

p, dh, j, y, ny, m, g, b, th, ng ;

3. Aksara Swara

Biasanya untuk huruf awal penulisan nama kota ato nama

orang yang dihormati yang diawali dengan huruf hidup,

yaitu : A, I, U, E, O

4. Aksara Rekan

Untuk penulisan huruf-huruf yang berasal dari serapan bahasa

asing, yaitu : kh, f, dz, gh, z

5. Aksara Murda

Biasanya untuk huruf awal penulisan nama kota ato nama

orang yang dihormati, yaitu : Na, Ka, Ta, Sa, Pa, Nya, Ga, Ba

6. Aksara Wilangan

Untuk penulisan bilangan dalam bahasa Jawa,

yaitu angka 1 s/d 10 dalam aksara Jawa.

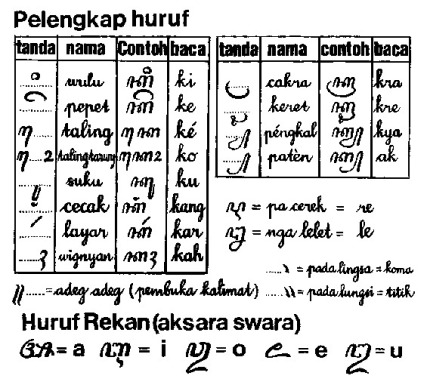

7. Tanda Baca (Sandangan)

Merupakan tanda baca yang biasa digunakan, huruf hidup

serta huruf mati yang biasa dipakai dalam bahasa sehari-hari,

yaitu tanda : koma, titik, awal kamimat, dll

huruf : i, o, u, e.

huruf mati : _r, _ng, _ra, _re, dll

Setelah menguasai aksara-aksara di atas, kita tidak bisa langsung menggunakannya untuk menulis sebagai mana ejaan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebab ada beberapa hal yang menjadi perkecualian dan menjadi aturan tambahan.

Tambah pusing ? Gak po po .. wajar .. aku yang wong jowo wae sering salah.

Tadi sempat disebut kalo orang luar udah bikin font aksara jawa untuk bahasa komputer. Tetapi jangan salah, di sini pun dah ada yang jago dan malah juga udah berusaha mendaftarkannya ke Unicode, Budi Teguh Sayoga namanya. Bahkan kangmas Sayoga ini telah membuat bahasa ANSI (bukan Unicode) untuk dibagikan gratis sehingga kita bisa menuliskan aksara Jawa ini di komputer dengan keyboard selayaknya kita mengetik biasa. Penasaran kan ? Silakan masuk ke situsnya kangmas Sayoga. Ato ambil font hanacaraka disini dan ubah file ekstension nya dari PPT menjadi ZIP.

Oh ya, biasanya kalo membaca suatu artikel gak puas kalo belum mencoba. Tulisan di bawah dibuat menggunakan font hanacaraka nya kangmas Sayoga. Coba baca tulisannya dan jawab di kolom komentar ya.

Matur nuwun, pareng.

Tosan Aji:

Tosan Aji adalah istilah bahasa Jawa untuk segala senjata tradisional yang terbuat dari besi yang dianggap sebagai pusaka. Tosan Aji adalah benda budaya warisan nenek moyang yang khas, indah dan antik yang dibuat dengan cara seni tempa. Para pecinta Tosan Aji ada yang mempercayai kekuatan supranatural dari suatu Tosan Aji (sisi isoteris) dan ada pula yang hanya mengagumi Tosan Aji karena keindahan bentuknya (sisi exoteris). Aku menganggap sisi isoteris hanyalah suatu mitos, tapi aku mencintai Tosan Aji karena keindahan bentuknya, kekaguman pada empu pembuatnya, dan filosofi-nya yang tinggi. Selain itu, siapa lagi yang bisa mencintai budaya bangsa selain kita sendiri? Seperti kata almarhum bapak Bambang Harsrinuksmo (wartawan, penulis, budayawan dan pecinta Tosan Aji / Keris), ".. haruskah anak cucu kita kelak belajar mengenai budaya perkerisan pada orang asing..?" Keris bukan cuma keindahan seni multidimensi, teknologi dan falsafah, tapi juga merupakan bukti peradaban tinggi bangsa Indonesia.

Tosan Aji adalah seni tempa yang pembuatannya minimal menggunakan 2 bahan logam. Pembuatan Tosan Aji biasanya menggunakan bahan besi dan baja, dan sebagian besar menambahkan dengan campuran pamor. Bentuk dari suatu Tosan Aji tersebut disebut Dapur. Perkiraan usia dari suatu Tosan Aji disebuh Tangguh. Pamor adalah gambaran atau motif atau hiasan pada permukaan bilah Tosan Aji yang terjadi karena penyekutuan dua macam logam atau lebih melalui proses penempaan. Campuran pamor biasanya berupa batu meteor yang mengandung Titanium, nikel atau bahan pamor dari Luwu. Bila tidak diwarangi, suatu Tosan Aji hanya tampak seperti besi biasa. Bila telah diwarangi, besi akan kelihatan berwarna hitam, baja akan tampak berwarna kecoklatan dan pamor akan kelihatan putih keperakan yang menampilkan suatu bentuk tertentu, karena bentuk tiap pamor berbeda, cara tempanya (mlumah, miring, gabungan atau dipuntir), cara jadinya pamor (tiban atau direkayasa), dll, yang kemudian oleh para pecinta Tosan Aji, pamor tersebut diberi nama tertentu untuk membedakan tiap pamor. Ada juga Tosan Aji yang diperindah dengan menambahkan kinatah emas (berupa kinatah naga, singa, gajah, dll). Kinatah adalah bentuk hiasan pada bilah Tosan Aji yang dibuat dengan cara menatah atau mungukir permukaan logam bilah Tosan Aji itu, sehingga hasil tatahan dan ukiran ini membentuk relief yang menonjol dari permukaan bilahnya. Selain kinatah, sebuah Tosan Aji juga diperindah dengan cara sinarasah, yaitu membentuk parit-parit yang menggores permukaan logam bilah Tosan Aji. Pada parit-parit itu kemudian dijejalkan logam lain, misalnya emas, perak atau kuningan, dan setelah itu diratakan lagi.

Langganan:

Postingan (Atom)